BIOGRAPHIE (2°partie : 1931-1945)

La crise économique

Léon Gard renonce finalement à son projet militaire et rentre à Paris, où il donne des rétrospectives à la galerie Chéron en 1931 et 1932.

Il peint son second portrait de Louis Metman. Ce dernier répond à une lettre de Léon Gard à ce sujet (lettre malheureusement perdue) :

Ce que tu dis de l'œuvre me semble raisonnable. Mais ce dont tu peux être certain c'est du plaisir que j'ai eu à passer ces heures dans ton atelier. Je t'enverrai une coupure des Débats à propos de Cézanne. Les efforts du vieux peintre aixois si modeste me semblent être de la même nature que ta façon de lutter "avec l'ange". Le rapprochement avec la nouvelle de Balzac [probablement "Le chef-d’œuvre inconnu". NDTG] est également très curieux.

L'incertitude pour son avenir qui ne cesse de s'accroître n'est pas faite pour améliorer le moral du peintre ni les problèmes de santé qui l'affectent depuis quelques années déjà, et sur lesquels les médecins ont du mal à s'accorder. En août 1933, Louis Metman lui offre une aide de financement d'un séjour à Toulon : "Puisque tu sembles vouloir faire cette pointe sur Toulon, je vais t'adresser ce chèque par la Société Marseillaise" . Il lui écrit :

Repose-toi encore quelques jours : que le soleil du midi balaye tes papillons noirs dont quelques-uns me semblent quelque peu vénéneux. C'est ton droit de maudire le sort, mais il pourrait être pire. Et si ta peinture trouvait un débouché ? Tu verrais la vie sous un autre angle.

Émeute du 6 février 1934 à Paris, place de la Concorde.

Le début des années trente voit la crise économique internationale se renforcer en France où elle dégrade considérablement la condition sociale. La fracture s’accentue entre la « classe possédante » et le reste du peuple. Une succession de scandales financiers (les montages louches de « la banquière » Marthe Hanau, la faillite frauduleuse du banquier Oustric, L’affaire Stavisky avec l’escroquerie du Crédit Communal) impliquant des personnalités politiques, met le feu aux poudres. Le 6 février 1934 la manifestation parisienne de la mal nommée place de la Concorde tourne à l’émeute, faisant une trentaine de morts et plus de deux mille blessés. Un farouche antiparlementarisme s’élève de tous bords.

Léon Gard donne une conférence (probablement chez Alexis Métois, militant socialiste SFIO) :

L’AMOUR DU PEUPLE, PREMIERE RAISON D’ETRE DE LA BONNE POLITIQUE (extrait)

[…]La faim est une cruauté, mais c’est encore quelque chose de plus : c’est une honteuse ingratitude. Aucun bien-être social, en effet, n’existerait sans la contribution constante, la collaboration étroite du plus grand nombre des citoyens. Ne serait-il donc pas de la plus élémentaire justice de récompenser chacun de son dévouement à la collectivité par la certitude d’un bien-être normal ?

Au lieu de cela, que voyons nous ? Nous voyons des individus qui, trouvant tout naturel de s’assurer plus que le nécessaire, et même plus que le superflu, trouvent également tout naturel qu’il y ait autour d’eux des êtres auxquels on n’assure exactement rien, pas même la vie, le plus élémentaire de tous les biens. Les secours sociaux ne se présentent que sous la forme d’une charité condescendante, humiliante, aussi tapageuse qu’effroyablement insuffisante. Ces secours eux-mêmes sont bien souvent désapprouvés par la classe possédante qui tend à les faire considérer comme des faiblesses ridicules et des primes à la paresse. On ne peut rien inventer de plus méchant et de plus bête que ces propos du lourd bourgeois qui ne fait absolument rien, mais ne craint pas de traiter un homme de paresseux parce qu’il est sans travail, et de profiteur parce qu’il reçoit une famélique allocation de chômage. Le peuple qui peine, qui fait prospérer la société par des dévouements, des sacrifices quotidiens et obscurs, le peuple dont le travail permet à certains un bien-être, un luxe, qu’ils n’ont, en général, pas mérité, le peuple qui n’a pas de rentes parce qu’il n’a jamais gagné guère plus que de quoi s’acheter du pain, le peuple, dis-je, a bien droit à quelques égards. Et il ne récolte que du mépris. Plus il s’use à la peine, plus il se dévoue, plus il patiente, et plus il est vilipendé, plus il est abandonné. Pourtant, le peuple est composé d’hommes qui ont un cœur, une sensibilité, qui ont une capacité de souffrance. Ils ont aussi une intelligence ; de ces hommes, des génies en sont sortis, des génies en sortiront encore. Le peuple, ce n’est pas un vil bétail, que l’on peut pousser d’un bâton dédaigneux et brutal. Le peuple c’est l’immense cuve où tout bouillonne puissamment et qui contient le ferment de toutes les richesses. Le peuple, c’est un grand tout composé de valeurs variées, différentes, inégales, certes, mais qui sont néanmoins unies par le même désir d’un destin harmonieux, d’un idéal élevé, et d’un épanouissement continuel. Et c’est dans cette magnifique gerbe de vie qu’on a réussi à introduire la haine, à créer la dislocation. On a voulu tuer la plus naturelle des sympathies. On a toléré que certains individus étrangement tarés, repoussent du pied leurs frères pour les reléguer dans des catégories humiliées et sacrifiées. Une certaine éducation bourgeoise voudrait nous défendre d’être humains. On voudrait nous apprendre à ne gagner les galons qu’à la condition de mépriser, d’opprimer ceux qui n’en ont pas. Eh bien, nous ne voulons pas obéir à de tels enseignements. Nous nous moquons de passer pour des gens de prétendue basse extraction, et rien ne nous empêchera si cela nous plaît de nous asseoir à côté d’un maçon ou d’un terrassier. Nous sommes tous des travailleurs et nous nous en glorifions. Quel inconvénient y a t-il à causer avec un travailleur, aussi modeste soit-il, à lui demander s’il gagne sa vie, s’il est heureux, s’il a des enfants, quels sont ses espoirs et ses craintes ? De tels contacts sont au contraire humains et intelligents. Nous sommes excédés de ces différences aussi cruelles que grotesques que l’on établit d’après les plus frivoles apparences telles que la possession d’une voiture, la coupe d’un vêtement, les bijoux de prix, etc. Les vrais différences sont au-dedans des hommes et non sur leur personne ; dans leur caractère et non dans leur train de vie. La vraie distinction est dans les bons procédés et non dans les grimaces apprises, et la vraie délicatesse est au fond du cœur. Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu ignoble qui consiste à peser avec des poids différents les fautes du riche et celles du pauvre. Nous n’aurons pas le sourire d’indulgence amusée devant l’ébriété du bourgeois, tandis que nous ferons une grimace de dégoût devant le hoquet du prolétaire. Toutes ces distinctions trop subtiles, auxquelles la mauvaise foi seule peut venir en aide, ne sont à notre avis que vilénies.

De tous les temps, il a fallu à de certains moments élever une digue contre le flot monstrueux de la tyrannie et de la vanité humaine. Nous traversons une époque où, encore une fois, cette digue doit être dressée […]

A l'été 1934, Louis Metman lui écrit :

Je constate que ta convalescence physique va d'une meilleure allure que la morale. Tes expériences mondaines t'ouvrent des aperçus peu flatteurs pour l'humanité. hélas! il en est de même dans tous les milieux, et Dieu sait si j'en connais de divers! La Trappe seule en est peut-être exempte et je n'en suis pas certain, lorsque je lis la vie de M. de Rancé par Chateaubriand... Son héros s'entendait à flageller ses moines.

Tu as raison de changer d'air et de passer de Montfort [l'Amaury] à Digoin où tu trouveras auprès de tes amis [M. et Mme Robin] une hospitalité dont tu connais le charme. J'espère que tu quitteras l'Ile de France avec une santé améliorée.

La restauration de tableaux

Autoportrait 1935 (huile sur toile, 33 X 25 cm)

De son côté, le peintre écrit à son amie anglaise Jeanne L. (avec laquelle une histoire sentimentale n'est pas exclue) :

Je suis content d'apprendre que vous devez passer un plus long moment à Paris. Mais n'est-ce pas déjà une angoisse pour moi de penser à votre départ.

J'ai passé une nouvelle radio. Mon impression est que le radiologue n'a rien trouvé de plus. Le médecin qui m'a soigné et qui avait conseillé l'opération ne veut évidemment pas se dégager et prétend que l'opération sera nécessaire un jour, mais il ajoute qu'elle n'est pas urgente, et il me conseille cependant de ne pas trop attendre. Tout ça n'est pas clair. Il s'était bien trompé dans son premier diagnostic qui supposait une blessure à la "petite courbure" de l'estomac. Aujourd'hui, il parle du duodénum : ça ne se ressemble pas. J'ai du reste vu un docteur qui m'a dit qu'il n'y avait rien à opérer, et qu'il s'agissait d'un trouble fonctionnel du foie qui a irrité et finalement écorché l'estomac, et que c'est une question de régime. Je suis effectivement un petit régime, je ne souffre plus, mais je reste fortement anémié de la secousse.

Il lui confie par ailleurs :

Je ne suis pas sans m'apercevoir combien mon moral s'est détraqué par l'ennui. J'en viens à comprendre ceux qui prennent des stupéfiants, et en tout cas je me mets parfois à fumer plus que de raison.

Et comme son amie lui suggère d'exposer en Angleterre, il répond :

Certes, je ne demanderais qu'à faire une exposition de portraits en Angleterre, rien que pour voir comment réagissent les critiques de ce pays devant la peinture, mais comment combiner cette exposition ? Que de frais en perspective !

Puis il lui fait part de son projet de s'embaucher dans un atelier de restauration de tableaux :

Je n'ai guère peint non plus cet été, mais les circonstances m'ont donné l'occasion de faire chez des amis de la restauration de tableaux anciens, travail que j'ai, du reste, un peu pratiqué jadis. Cela m'a donné l'idée de m'y mettre sérieusement et en rentrant à Paris, je me suis fait recommander au meilleur restaurateur de la place. Pour être sûr de me perfectionner à son contact, je me suis présenté comme volontaire, et comme je lui rends vraiment des services, il est disposé à m'appointer bientôt. Malheureusement, quoique de beaux tableaux me passent par les mains, je ne peux plus peindre si je me consacre à ce métier. Ça peut n'être qu'un moment à traverser, et je l'espère ainsi.

Léon Gard (assis à droite) dans l'atelier de restauration de la rue des Bourdonnais, vers 1935 (debout au centre, Henri Leguay)

C'est donc un peu la mort dans l'âme qu'il intègre cet atelier de restauration de tableaux situé derrière le quai de la Mégisserie, au numéro 4 de la rue des Bourdonnais : le plus vieil établissement de Paris, fondé en 1740 par Hacquin (Bonaparte y ordonnera la restauration d'une toile de Raphaël), agréé des Musées Nationaux et des Beaux- Arts, alors tenu par Henri Leguay. Léon Gard en prendra la gérance en 1937 en association avec René Trinquier, puis, seul, la direction en 1943, peu de temps avant la mort de Leguay survenue en mai 1944. Mais bien qu'il exerce ce métier avec une compétence et une conscience qui lui gagneront une clientèle prestigieuse, Léon Gard dit : la restauration n'est pas de l'art.

En son for intérieur, il espérait que Louis Metman le dissuade de prendre ce métier "à côté" et lui offre la possibilité d'exercer pleinement sa propre peinture. Mais le viel homme ne prend pas conscience de ce que cette nouvelle voie représente d'obstacle pour la vocation de son protégé. Pourtant, l'amitié, l'affection quasi paternelle et l'estime qu'il voue au peintre sont plus que jamais profondément ancrées. Il lui écrit, en 1936 :

"Tous ceux que j'ai aimés et admirés, [K...M...H...] et tant d'autres ont disparus de ma vie dont le cercle d'affection était déjà si restreint. Je ne vois plus que toi avec lequel je puisse causer à coeur ouvert, étrange intimité entre un vieillard et un garçon de trente ans, qui comprend tout avant même qu'on lui parle. Reste-moi fidèle, mon cher Léon, et ne doute pas de ma profonde affection."

"Jamais ton esprit ne me déçoit. Tu es toujours le même, franc, fidèle, et juge perspicace des travers humains."

Quelques années plus tard, dans un douloureux épisode sur lequel nous reviendrons, le peintre reprochera à son mentor d'avoir bien voulu apprécier en lui le caractère, la personne, mais d'avoir oublié l’artiste, avec ses besoins essentiels d’artiste.

Malgré la charge de travail que lui procure l'atelier de restauration, Léon Gard continue de peindre, d'envoyer au salon de la Nationale et d'exposer : en 1939 à la galerie Bernheim, rue du Faubourg Saint Honoré, et à la galerie Charpentier. Cependant, freinée par son nouvel emploi, comme il le craignait, sa production se ralentit. Son esprit revendicateur et contestataire, lui, ne faiblit pas. Il donne quelques conférences sur l'art mais y renonce bientôt car il ne s'y trouve pas dans son élément. Il adresse des billets véhéments à ses amis, entreprend des démarches auprès des officiels, se plaint du mauvais accrochage de ses toiles au Salon, critique l'organisation de l'exposition Vuillard par le musée des Arts Décoratifs (exposition de 1938): "Mon vieux Léon, lui écrit son ami Daniel Octobre, je viens de voir Vuillard . Pour deux raisons : la première c'est que Monsieur Metman m'a donné des entrées, la seconde c'est qu'en bavardant avec lui sur toi j'ai su que tu avais completement affolé la conservation du pavillon de Marsan. Le plus affolé se trouve être le conservateur adjoint — Alfassa, je crois — Je rigole bien. Il est absolument nécessaire qu'il y ait des emmerdeurs comme toi; de ces types qui réfléchissent sur les choses admises et qui ouvrent des portes où les autres ne voyaient que des tentures [...]"

Il semble à Léon Gard que tout concourt dans cette société à étouffer le génie. Il juge néfaste le rôle qu'y tient la famille moderne :

Le pire ennemi actuel de l'artiste n'est pas le marchand de tableaux, aussi avide qu'il soit, aussi enclin qu'il soit à pousser l'artiste à une production intensive au détriment de la qualité, mais la famille. La famille moderne, personnelle ou étrangère à l'artiste, ogre féroce, sans aucun idéal, sans autre mobile que de se conserver, de jouir et de dominer si possible, caresse parfois l'artiste parce qu’il produit des fruits qu'il est avantageux de posséder, mais, tout compte fait, le paralyse, le torture, le dévore et le pille.

L'atelier de restauration de la rue des Bourdonnais (au centre,Léon Gard), vers 1945.

Léon Gard et Sacha Guitry

Page intérieur d'un album de disque de la pièce de Sacha Guitry, "N'écoutez-pas messieurs", avec les reproductions en noir et blanc des portraits par Léon Gard des actrices Jeanne Fusier-Gir et Renée Steve-Passeur.

Comme à quelque chose malheur est bon, c'est par son travail de restaurateur de tableaux qu'il fait, en 1942, une rencontre qui rendra un peu d'élan à sa carrière.

Sacha Guitry lui fait parvenir une toile à réparer. Le peintre rapporte lui même le tableau chez le célèbre auteur et raconte ainsi leur première entrevue :

On m'avait recommandé à lui pour le rentoilage et le nettoyage d'un portrait de femme du 18° siècle. J'attendis cet homme important près d'une heure dans l'antichambre avec mon tableau nettoyé et remis en état. Je le vis enfin paraître. Il revenait de voyage. Je reconnus la silhouette célèbre, les grandes lunettes rondes, sa chemise un peu voyante, le feutre en bataille et un foulard de soie blanche jeté autour du cou. Il me dit d'un air méfiant en regardant le tableau : vous lui avez mis du rouge aux joues. Je n'avais fait que nettoyer le tableau et le rouge vif que les dames du 18° siècle se mettaient abondamment sur les joues apparaissait. Je lui fis cette réponse qui parut l'amuser beaucoup car elle était en quelque sorte du Guitry : si j'avais ajouté du rouge, ça ne se verrait pas. Depuis nous fûmes amis...(Lettre à Thierry Gard)

portrait de Jeanne Fusier-Gir à la manière de Toulouse-Lautrec (huile sur toile, 65 X 54 cm)

Pour la création de N'écoutez pas Mesdames, en 1942, Sacha Guitry demande à Léon Gard de faire le portrait de l'actrice Jeanne Fusier-Gir à la manière de Toulouse Lautrec pour le rôle de Julie Billanbois.

La même année, Il expose dix peintures à la galerie Jeanne Castel. Les plaquettes d'invitations sont accompagnées d'une satire virulente parodiant le titre d'une pièce de Molière : Les Fourberies de Rapin ou les Audacieux ridicules où il s'en prend à la mode tyrannique de la peinture dite "audacieuse" et aux critiques d'art :

On me traitera d'esprit chagrin : mais Alceste ne l'est-il pas ? Certes, il faut convenir avec le souple Philinte qu'il a des côtés insupportables; pourtant il n'en demeure pas moins l'esprit solide de la célèbre pièce de Molière. Il ose dire que le sonnet tarabiscoté d'Oronte est mauvais : rien que pour cela il mérite notre gratitude, et cette leçon qu'il donne aux Orontes de tous les temps vaut bien le "fromage" sans doute qu'on lui accorde depuis tant d'années sur les affiches de la Maison de Molière.

Il y a des gens qui, avec acharnement, éloignent des manifestations officielles ou officieuses des beaux-arts les artistes qui portent en eux ce scrupule sacré, cette flamme de probité sans lesquels on ne fait rien de grand. Ils savent bien pourquoi ils n'en veulent pas de ces artistes : c'est parce qu'il est impossible de les corrompre et de les entraîner dans l'ornière confortable des idées du jour, des réputations acquises : les premières dispensent d'être clairvoyant ; les secondes dispensent d'être juste.

Néanmoins, puisqu'on ne peut décemment accuser quelqu'un de probité, il fallut inventer une tare : pas assez audacieux ! s'écria-t-on. Hélas ! c'est aussi bête que le reproche de l'être trop. [...]

S'il est un genre qui, entre tous, mène contre le talent une guerre aussi sournoise qu'impitoyable, c'est bien le genre prétendu "audacieux", car les conditions qu'il pose sont incompatibles avec la liberté d'esprit sans laquelle il n' y a point de talent possible. Et puis, cette hypocrisie impudente de tout faire au nom de l'audace ! Ce n'est certes pas aimer l'audace que de condamner un tel à n'avoir pas de talent parce qu'il n'a pas envie de mettre sa culotte à l'envers, son habit sens devant-derrière, de faire la grimace, de zigzaguer, d'imiter l'enfant, le fou, le sauvage, ce n'est pas, dis-je, aimer l'audace que tout cela : c'est créer une affreuse persécution.

De plus, c'est la persécution par les médiocres. Cette persécution s'appuierait-elle sur des réussites qu'elle serait toujours odieuse ; mais en fait elle n'est accompagnée que de créations factices et prétentieuses [...]

Quant à moi, je n'hésite pas à déclarer sans plus attendre que l'école de "l'audace" est profondément ridicule quand elle prétend au génie, car elle n'a pas plus de génie que d'audace ; qu'elle est odieuse lorsqu'elle frappe celui qui n'est pas de son obédience d'autant plus brutalement qu'il n'est pas médiocre ; que chacun a le droit de faire des chefs-d'œuvre sans elle, et de la manière qu'il lui plaît ; et enfin, qu'on peut faire mauvais dans n'importe quel genre et surtout dans un genre qu'on a choisi pour pouvoir tricher.

[...]

Le ton du futur journal Apollo est posé.

Peu après, il fera le portrait de Sacha et, plus tard, celui de sa dernière femme, l'actrice Lana Marconi.

Sacha Guitry en veste rouge, par Léon Gard, Paris 1942 (huile sur toile, 92 X 73 cm).

Sacha, en veste rouge, est assis à son bureau, recouvert d'objets de sa collection, dont le buste de Balzac par Rodin.

Ce portrait a toujours figuré, avec celui de Lana Marconi en pendant, au-dessus des bibliothèques du cabinet de travail de Guitry , de 1942 à sa mort en 1957. C'est le portrait de lui que Guitry préférait. Il porte le numéro 57 du catalogue de 1952. Il fut exposé au Musée du Luxembourg en 1985 pour le centième anniversaire de la naissance de Guitry.

Henri Jadoux, secrétaire particulier de Sacha Guitry de 1942 jusqu'à la mort du maître, relatera longtemps après, dans un livre consacré à ce grand homme de théâtre, les séances de pose de ce dernier pour son portrait par Léon Gard :

Un familier de la maison, fidèle celui là, le peintre et restaurateur de tableaux Léon Gard, fit, successivement, les portraits de Sacha et Lana Guitry. Il fut, au temps de l'épreuve, un des premiers à prendre des nouvelles. Sacha Guitry le regardait toujours avec au fond de l'oeil une petite flamme où la surprise le disputait à l'envie de sourire quand le peintre considérait son modèle avec la gravité du chirurgien prêt à porter le bistouri à l'endroit précis de l'intervention à faire. Pour échapper à l'envoûtement de ce visage attentif, impassible, Sacha jouait l'homme acculé à un aveu, et disait, par exemple : "Savez-vous, Léon Gard, que vous êtes un homme très impressionnant !" La belle gravité du peintre se dispersait alors en un brusque éclat de rire qui s'achevait en ondes de moins en moins sensibles jusqu' au calme retrouvé de l'étang oublié des vents.

Et le charmant Léon Gard, un instant troublé, reprenait son travail et son naturel sérieux. ("Sacha Guitry" par Henri Jadoux, Librairie Académique Perrin, 1982)

De son côté, Léon Gard disait que Sacha Guitry posait bien mais peu de temps, pas plus de dix minutes. Il revenait une demi-heure après en disant : "Avouez que je ne vous ai pas trop dérangé !" Alors que le peintre voyait encore beaucoup de choses à faire dans ce portrait, Sacha Guitry, qui aimait les peintures esquissées, lui dit brusquement un jour : "N'y touchez plus !"

Il n'est pas certain que le peintre ait approuvé cette injonction, aussi empreinte d'admiration fût-elle. En posant la première touche sur sa toile il sait quand il devra poser la dernière, et il n'est pleinement satisfait que lorsqu'il a atteint le but qu'il s'était fixé. Mais il fallut bien s'incliner, bon gré mal gré, devant le prestigieux modèle.

"Quand je l'ai complimenté après qu'il eût exécuté les portraits de sacha Guitry et Lana Marconi, raconte Henri Jadoux, il a reçu mon compliment comme il avait reçu celui de Sacha Guitry auquel il répondit par un bref sourire tôt effacé. Or nos compliments étaient vifs et sincères." (lettre à Thierry Gard)

Hormis le peu de goût de Léon Gard pour les grandes démonstrations de sentiments, cette réserve tient aussi sans doute à ce qu'il n'était généralement guère convaincu que les compliments qu'on pouvait lui adresser sur sa peinture valait mieux que les critiques, constatant que les uns comme les autres étaient souvent "à côté de la plaque". Henri Jadoux, du reste, n'avait il pas vu dans certains tableaux du peintre où celui-ci marquait le contour des objets par une sorte d'aura colorée autre chose qu'une froide théorie, montrant ainsi qu'il n'était pas, selon l'expression même de léon Gard, un de ces "aristocrates de la vue" que les grands peintres espèrent toujours rencontrer chez les amateurs — parfois vainement toute une vie ? "Les vrais connaisseurs sont encore plus rares que les grands peintres", disait Renoir qui semblait prolonger le constat fait par Delacroix quelques décennies plus tôt : "Les gens voient bien les objets littéralement, mais l'exquis, non." Et Gauguin, à son tour : "La conscience d'abord et l'estime de quelques uns, les aristocrates qui comprennent : après cela il n'y a rien". Ou encore Cézanne : " L'art ne s'adresse qu' à un nombre excessivement réduit d'individus ".

Ce qui devait agacer Léon Gard davantage sans doute que l'incompréhension — laquelle n’est, somme toute, que l’effet d’un manque de dispositions ou de sensibilité en une matière donnée — était de voir de quelle façon les mêmes personnes pouvaient afficher à l'égard de sa "théorie" des réticences qu'elles n'auraient pas oser formuler à l'encontre des théories cubistes ou abstraites devant des œuvres signées d’un nom célèbre —tant il est vrai que la célébrité est, pour la plupart des gens, la preuve incontestable et suffisante pour justifier n’importe quel boniment, et un adjuvant très efficace pour admirer des œuvres qu’on aurait probablement dédaignées sans elle. Ce phénomène a été si bien intégré par les affairistes du monde de l’art moderne qu’ils ont compris qu’il était plus facile de se rendre célèbre par n’importe quel moyen, fût-il le plus scabreux, pour faire croire qu’on a du génie, que d’attendre aléatoirement la célébrité par la seule reconnaissance de son talent.

C’est évidemment un subterfuge indigne d’un véritable artiste et qui devrait suffire à lui seul pour éclairer le public sur l'authenticité d'un talent si ce public n’était pas autant influençable et toujours admiratif de la réussite matérielle —fût-elle obtenue par des voies plus que douteuses.

Pour Léon Gard : « il n’est pas besoin de s’y connaître en art pour voir qui est artiste et qui ne l’est pas, c’est toujours le même signe qui ne trompe jamais : pour faire l’art qu’il veut faire, un véritable artiste renonce à tout. On dit d’un artiste qui a réussi par ses inventions saugrenues : « Un Tel a bien raison de profiter de la bêtise des gens puisqu’il réussit. » Justement, un véritable artiste voit bien la bêtise des gens —il ne la voit que trop— mais il a le cœur placé trop haut pour l’exploiter. Pour lui, se serait se traîner dans la boue. C’est par son art qu’il entend triompher, faute de quoi, il renonce sans hésiter à la réussite pratique. »

Le portrait de Lana Marconi sur le chevalet, avec la boite de couleurs de Léon Gard sur un fauteuil (photo prise par Sacha Guitry dans son hôtel de l'avenue Elisée Reclus)

Sacha Guitry et l'amitié

Léon Gard, malgré toute l’estime et l’admiration qu’il avait pour ce grand homme de théâtre, garda toujours une certaine réserve dans ses sentiments intimes à son égard : "C'est un homme qui m'irritait sur bien des points, disait-il, et pour lequel je n'en éprouvais pas moins une profonde amitié. Je pense d'ailleurs, que c'était réciproque, et pour l'irritation et pour l'amitié". Sacha Guitry était sans doute contrarié par une réserve à laquelle il n'était pas habitué de la part de ses amis. Le peintre a relaté une anecdote qui en témoigne :

Un soir, à dîner, avenue Elisée Reclus, nous étions quatre ou six personnes dans la petite salle à manger chinoise. Ambroise, le maître d’hôtel, apporta un magnifique gâteau d’anniversaire portant je ne sais pas exactement combien de bougie, quarante ou quarante-cinq. Chacun des invités se demandait de qui se pouvait être l’anniversaire. Sacha s’approcha de moi, m’embrassa, et me dit : « bon anniversaire ! » J’éclatai de rire : « mais ce n’est pas mon anniversaire, je suis de juillet et nous sommes en septembre ! » Il mima un air très étonné : « comment, ce n’est pas votre anniversaire ? Je le croyais. » Il réfléchit un instant. « Ecoutez, me dit-il, cela m’arrangerait que ce soit votre anniversaire. » Je donnai mon accord, je soufflai les bougies, on entama le beau gâteau, et l’on porta des toasts au malheureux qui avait un an de plus. Cette invention, délicieusement comique et très « guitryste » signifiait évidement qu’il jugeait mon amitié peu expansive et qu’il aurait souhaité qu’elle le fut davantage : aussi émouvante que fut la fantaisie de ce soir –là, le côté un peu figé de mon comportement ne se modifia guère : j’avoue que je ne crois pas qu’en notre société il puisse y avoir encore des amitiés se rapprochant de celles de Castor et Pollux, Oreste et Pylade, Achille et Patrocle. Je me sens sans doute trop exigeant pour n’être pas réticent. Et, enfin, le théâtre avec sa puissance d’illusion et de simulation me causera toujours quelque inquiétude. Pourtant, au fond de sa nature, Sacha aimait l’amitié vraie qu’il avait rencontrée rarement et dont il avait la nostalgie. L’isolement où la célébrité l’avait placé uni à un scepticisme presque indéracinable rendaient impossible une amitié d’égal à égal, et je crois qu’il en souffrait.

Cette réserve de Léon Gard ne l'empêchera pas d'être un des très rares journalistes à prendre publiquement la défense de Sacha Guitry, "au temps de l'épreuve", comme le signale Henri jadoux dans son livre.

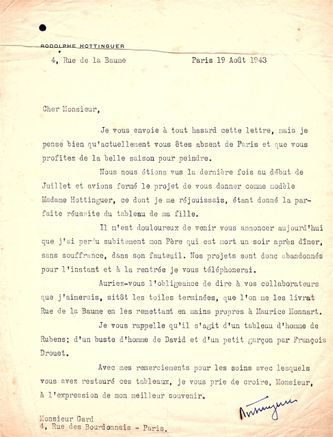

Lettre du baron Rodolphe Hottinguer faisant allusion au portrait de Caroline Hottinguer par Léon Gard et d'oeuvres de Rubens, David et Drouet qu'il lui a confiées.

Autres personnalités peintes aussi à cette période par Léon Gard : son ami Lucien Daudet (fils d'Alphonse Daudet), le chanteur et comédien Jean Charpini, Georges Renand (directeur des grands magasins de La Samaritaine et grand collectionneur) Madame Georges Renand, le Comte Arnauld Doria (de l'Institut), la Comtesse d'Anselme, Caroline Hottinguer (fille du baron Rodolphe Hottinguer), l'actrice Renée Steve-Passeur.

Portrait de Madame Georges Renand (huile sur toile, 73 X 60 cm)

1943. Il participe à l'exposition de la galerie Charpentier : Figures parisiennes, avec son portrait de Sacha Guitry. Il expose huit portraits et quatre natures mortes à la galerie Jeanne Castel, avenue Matignon, et donne en préface de son catalogue une satire sur les salons de peinture : La grande illusion, où il déclare que ce genre d'institution n'est qu' une entreprise de location de murs qui ne peut vraiment prospérer qu'en faisant appel à la foule des nullités . Il participe à une exposition de groupe à la galerie Corot, boulevard Haussmann, et à un hommage à Chardin à la galerie Chardin, rue de Seine.

Mort de Louis Metman

Louis metman en 1942 (photo dédicacée à Léon Gard)

Le 13 avril 1943 voit la mort de Louis Metman, un des êtres qui aura le plus compté dans la carrière et dans la vie de Léon Gard. Cet être cher lui avait écrit quelques années auparavant : "Je voudrais vivre assez vieux pour te savoir célèbre et riche. Tu le mérites car on arrive aussi proprement." Mais il n'était pas dans le plan du Destin d'exaucer le vœu de cet aristocrate de cœur et d'esprit, comme il l'était d'ailleurs accessoirement par la généalogie (son grand-père paternel, entre autres, fut ce personnage de légende, le baron Georges Charles de Heekeren d'Anthès, beau-frère du poète Pouchkine, qu'il tua en duel).

Tu me traites d'aristocrate, plaisantait-il un jour avec Léon Gard, mais tu l'es bien plus que moi : quand tu étais "rapin", ton ami V. t'appelait toujours "le prince". Moi, on ne m'a jamais donné que le titre de "baron", et le plus souvent par un ouvreur de portières.

Il faut ici revenir sur un fâcheux épisode qui, quelques mois auparavant, avait fait glisser un sombre nuage sur cette si noble relation entre Louis Metman et Léon Gard. Cet épisode illustre au plus haut point le sentiment d’amertume que le peintre éprouvait de ne pouvoir exprimer pleinement son art dans une société peu apte à discerner et apprécier dans ce domaine ce qui s’élève un peu trop au-dessus de la moyenne, et où les réussites s’établissent souvent davantage sur l'intrigue et l'affairisme que sur le talent.

Au mois d’avril 1942, Léon Gard avait présenté deux tableaux au Salon de la National. Louis Metman lors d’une visite au Salon constate que ces tableaux sont accrochés dans de très mauvaises conditions, et il en fait part au peintre. Celui-ci lui répond d’une façon qui lui laisse penser qu’il prend la chose avec une forme d’indifférence. Louis Metman lui écrit donc le 4 mai :

Ta belle philosophie m’a désarmé, mais j’avoue que quand je te sais victime d’une injustice j’en prends ma part car tu es parmi les humains un de ceux dont je respecte le plus le caractère. Je puis bien te le dire aujourd’hui que je suis presque octogénaire et que notre amitié et confiance mutuelle date à peu près d’un demi-siècle. Enfin, puisque tu ne tenais pas particulièrement à ces deux œuvres je ne penserai plus qu’à l’avenir. Je ne puis sortir de ma mémoire la vue de Paris prise de ta fenêtre : c’est une étude de l’art le plus subtil et qui vaut tout ce que l’on veut nous faire admirer. Comme toi, je regrette la rareté de nos rencontres, mais le temps affreux me prive de toutes mes distractions de jadis.

En réalité, le peintre bouillait en son for intérieur. Lorsque son ami lui avait signalé le mauvais accrochage de ses toiles, il avait écrit le 11 mai au président du Salon, le peintre Guirand de Scévola :

Monsieur et cher Président,

Un de mes amis m’écrit qu’il a aperçu mes tableaux au Salon de la Nationale « par miracle » et qu’ils sont à peu près invisibles. Ces tableaux avaient déjà été changés de place sur ma réclamation car la première place était exécrable : je vois que la seconde n’est guère meilleure. J’avais adressé ma réclamation à M. Pinchon qui est la courtoisie même, qui est lui-même l’auteur de toiles qui, d’ailleurs, sont fort bien placées. A ma réclamation, il m’a répondu qu’en effet mon envoi était mal placé, mais qu’il y avait trop de peintures et qu’il était impossible de leur donner à toutes une bonne place. Si je comprends bien, je dois me considérer parmi les artistes en surnombre qui n’ont pas assez de talent pour être aussi bien accroché que M. Pinchon ; je ne m’élèverai pas contre cette appréciation que M. Pinchon a parfaitement le droit d’exprimer. Mais c’est un genre de réflexion qu’on ne se laisse pas faire deux fois, car lorsqu’on vous dit gentiment que vous êtes de trop on sait ce qui vous reste à faire.

A partir de ce jour, il n’enverra plus rien au Salon de la Nationale. Puis il répond dans le même temps à Louis Metman :

Il n’est pas dans les habitudes de l’époque de poser sérieusement la question de la justice en matière d’appréciation artistique : il y a longtemps que le plan sur lequel se doit placer l’art a cessé d’être défini ; aujourd’hui, on est un grand talent ou l’on n'est rien selon la bonne ou la mauvaise volonté de chacun ; en la matière chacun fait la loi à sa convenance : dans ces conditions, je ne vois pas de législation possible à l’usage de l’ensemble. Cette façon de voir est erronée, car il y a bien une preuve en art : la justesse d’une forme, d’un ton, sont des signes infaillibles de maîtrise, et il n’y en a guère d’autres. Certes, on pardonne des erreurs, des faiblesses dans une œuvre où la vérité éclate par endroits ; bien plus, on sent de la tendresse pour ces erreurs, ces faiblesses qui sont le signe très sensible d’un débat pathétique entre l’homme et Dieu. Mais si aucune vérité ne vient luire, il ne reste plus qu’erreur et faiblesse, et je ne vois pas qu’avec ça seulement on puisse faire une œuvre d’art. Ainsi, le problème me paraît à moi posé fort clairement : ce qui ne veut pas dire que je vais en convaincre tout le monde ; mes raisons n’en prévaudront pas moins un jour ; elles sembleront alors toutes simples et toutes évidentes, mais elles viendront un peu tard, sans doute, pour que je puisse en jouir.

Je suis touché par les termes affectueux de votre lettre évoquant des choses un peu mélancoliques. Mais je suis obligé d’observer que la rareté de nos rencontres, et en général l’amoindrissement de nos relations vient davantage du nouveau métier que je suis forcé d’exercer depuis 5 ans que de tout autre chose. Vous avez bien voulu apprécier en moi le caractère, la personne, mais vous avez oublié l’artiste, avec ses besoins essentiels d’artiste. Si vous l’aviez voulu, j’aurais pu, je crois, devenir quelque chose de mieux, de plus conforme aux capacités que le hasard m’a accordées. Je sais qu’on ne peut plus demander aujourd’hui qu’un artiste soit ambassadeur comme Rubens, ou même comme Louis Tocqué, mais j’aurais pu être un Degas, un Lautrec, avec les déconvenues certes que l’artiste doit attendre d’une époque aussi médiocre que la nôtre, mais aussi les satisfactions d’un artiste exerçant son art. Vous ne l’avez pas voulu parce que vous ne croyez pas à la grandeur de l’art en général que vous considérez, au fond, comme une chose bien agréable mais superflue, ni à l'utilité de mon talent particulier.

Parmi toutes les personnes qui m’ont aimé, y compris les femmes les plus amoureuses, aucune n’a vraiment saisi l’importance de l’art dans ma vie, ni l’importance de l’art en général. Ceci prouve un peu amèrement qu’on peut aimer beaucoup une personne tout en ignorant une part essentielle de son bonheur.

Louis Metman affecté par cette lettre n’y répondra pas. Les occupations respectives prenantes des deux hommes, et des problèmes de santé pour louis Metman, joints sans doute au caractère contrariant des questions que soulevait la lettre les détournèrent pendant plusieurs mois de s’expliquer et de se réconcilier. Mais Léon Gard ayant été informé par un ami commun de l‘interprétation que Louis Metman avait donné à sa lettre lui écrit à nouveau :

J’ai causé avec M. G. Il m’a appris que vous avez été peiné par la réponse que j’avais faite il y a quelques mois à une lettre que vous m’aviez écrite au sujet de mon envoi au Salon. Cette réponse aurait causé un malentendu ? Il me semblait pourtant qu’elle n’était pas ambigüe, et je vois combien il est difficile de s’exprimer. Vous auriez compris, m’a-t-il dit, que je vous reprochais de n’avoir rien fait pour moi ? Comment aurais-je pu dire une chose absurde ! Dans votre lettre vous vous disiez offusqué de la mauvaise place où l’on avait accroché mes tableaux au Salon et vous ajoutiez que lorsque j’étais victime d’une injustice vous la ressentiez beaucoup. Cette remarque m’a fait penser que vous preniez bien au sérieux un fait d’une importance secondaire, tandis que vous aviez pris peut-être un peu légèrement l’écroulement de ma carrière de peintre lorsque je vous demandai conseil à l’époque où Leguay me proposa de lui succéder. Si j’avais été l’un de vos enfants vous ne m’auriez pas imposé de briser ma carrière et d’apprendre un autre métier. Je ne suis pas un de vos enfants, je l’admets, mais ce qui a causé ma déception, c’est que vous m’avez souvent répété que vous me considériez un peu comme tel. J’ai sans doute eu tort de prendre vos paroles au pied de la lettre. Mais lorsque j’ai eu enfin compris que la plupart des gens ne font jamais d’efforts importants que pour leur famille, j’ai compris en même temps que notre amitié de vingt-cinq-ans que je croyais assez extraordinaire n’avait pas l’envergure que j’imaginais : c’était toujours une amitié, certes, mais dans laquelle j’avais cru voir ce qui n’était pas une réalité. Tout cela est-il obscur ; est-il question de vous reprocher de n’avoir rien fait pour moi ?

Comme vous n’aviez pas répondu à ma lettre, j’ai donc supposé qu’elle vous avait déplu par sa franchise, car vous répondez toujours aux lettres, sauf quand elles vous contrarient beaucoup. Ne voulant pas provoquer de discussions et, d’autre part, étant extrêmement occupé, je ne suis pas allé vous voir. Mais j’aurais grand plaisir à le faire étant donné votre accueil de l’autre jour et si vous ne voyez dans une lettre que ce qui s’y trouve.

La réconciliation se fera au mois de novembre, mais Louis Metman frappé d’une congestion pulmonaire gardera ensuite un silence dont il se justifiera auprès de son ami qui s’en étonnait :

La confiance rétablie entre nos rapports qui n’aurait jamais dû être troublée a reçu de mon fait un accroc dont je m’accuse. Le lendemain de ta visite au Pavillon de Marsan j’ai été frappé dans ma santé par une attaque pulmonaire assez grave qui m’a tenu à la chambre pour je ne sais pas combien de jours. J’ai eu la fièvre, étouffement et impossibilité de suivre mes occupations. Enfin je puis venir t’expliquer mon silence. Nous ne reparlerons pas du reste. Je déchire tes lettres. Je ne demande aucune explication.

Les complications de santé évoquées par Louis Metman l'emporteront quatre mois plus tard.

Bien des années après, en évoquant le rôle des familles étrangères qui « blâment infailliblement le comportement de l’artiste qui leur paraît toujours hétérodoxe parce que la noblesse du but qu’il vise échappe à leurs conceptions matérialistes », Léon Gard écrira ces lignes qui, bien qu’il n’y nomme personne, semblent faire allusion amèrement à sa relation avec la famille de Louis Metman :

« Il arrive néanmoins que quelqu’un de cette famille étrangère s’intéressant aux arts, honore un artiste de son estime et l’appuie même, parfois, d’une certaine aide matérielle. A ce moment, la famille se hérisse de toute son énergie contre l’artiste qui joue, à ses yeux, un rôle de parasite, grevant illégitimement le budget familial. Et c’est une sourde et constante rebuffade que l’artiste doit essuyer de la part de cette famille dont l’animosité ne peut guère être combattue, pas même par l’amateur des arts qui, en général, n’a guère le courage ni le pouvoir de lutter de front contre un groupe dont il est tributaire. Enfin, si cette personnalité sympathisante disparaît tout disparaît avec elle, réconfort moral et matériel. La famille pousse un soupir de soulagement et ferme ses portes avec mépris à l’intrus qui ne le « menace » plus désormais et dont le règne n’a que trop duré. »

1944- Léon Gard écrit cinq articles pour l'hebdomadaire Panorama :

Sur la nature morte;

Pluralité de l'exactitude en peinture (à lire ici : L' EXACTITUDE );

Héritage de Gauguin (où tout en reconnaissant que la plupart de ses œuvres sont belles et ses idées remarquables et contenant une part précieuse de vérité, il reproche à Gauguin ses formules faciles, grandiloquentes, puérilement révolutionnaires qui flattent ce penchant des hommes pour les recettes mirifiques, en même temps que leurs instincts de garnements déchaînés qui se saoulent d'indiscipline — A lire ici : SUR GAUGUIN);

Indigestion de vertèbres (où il se moque de la légende qui attribue un trop grand nombre de vertèbres à l'Odalisque d'Ingres — A lire ici : SUR INGRES);

Gérôme ou la bévue d'une époque (à lire ici : SUR LE TROMPE-L'OEIL).

En avril 1944, alors qu''Il expose dix peintures à la galerie Jeanne Castel (portraits et natures mortes), Léon Gard écrit en préface de son catalogue : L'Artiste devant la société, où il conclue à la nécessité de regrouper l’aristocratie réelle du pays dont le rôle naturel est de discerner les talents et de les protéger contre les attaques de la médiocrité quelle qu’elle soit.

Renée Salles par Léon Gard (huile sur toile, 41 X 33 cm, Paris 1945)

1945. son exposition à la galerie Jeanne Castel est accompagnée d'une nouvelle satire sur la critique d'art ( il précise : je ne puise pas mes raisons de condamner la critique d'art dans le cas de tel ou tel critique qui m'aurait personnellement mécontenté ; mais dans l'oeuvre toute entière de ce qu'il y a de plus éminent dans le genre. Il reproche aux critiques de louer ou dénigrer à tort ou à travers, créant ainsi des mouvements d'opinion faux, que l'on doit finalement abandonner, mais après des polémiques et des perturbations bien fastidieuses et bien regrettables, lesquelles en fin de compte ne font que souligner la faillite de leur rôle éducatif. )

Cette année, sa compagne, Renée Salles, lui donne un fils, Jean-Louis.

Jean-Louis (huile sur toile, 33 X 24 cm, Paris 1945)

Cliquez ici pour la troisième partie de cette biographie : 1946-1979

Partagez cette page